当前位置:首页 > 旅游动态 > 旅游资讯

作者: 来源:“石林融媒”微信公众号 发布时间:2025-03-17

石林是中国阿诗玛的故乡,人文风情独具魅力,是自然景观和民族文化的荟萃之地,这些民族文化与石林奇特秀美的自然奇观相辉映,成为石林的魅力所在。以“歌舞之乡”“摔跤之乡”“现代民间绘画之乡”“民间文化艺术之乡”驰名中外。以阿诗玛为代表的彝族文化内涵丰富、源远流长,最有影响的是“一诗”——彝族撒尼语口传叙事长诗《阿诗玛》,“一影”——中国第一部彩色音乐歌舞电影《阿诗玛》,“一歌”——《远方的客人请您留下来》,“一舞”——彝族大三弦舞,“一节”——中国石林国际火把狂欢节,“一绣”——彝族撒尼刺绣等。石林县也是非遗大县,共有各级非物质文化遗产名录项目 120 项。其中,有国家级非遗项目 4 项[彝族撒尼语口传叙事长诗《阿诗玛》、彝族三弦舞·撒尼大三弦、彝族(撒尼)刺绣、彝族摔跤]、省级 8 项、市级 30 项、县级 78 项,是全省拥有国家级非物质文化遗产最多的县;共有非物质文化遗产项目代表性传承人 233 名,其中国家级 5 人、省级 20 人、市级 49 人、县级 159人。有省、市、县级民族传统文化保护区,艺术之乡、非物质文化遗产保护传承基地和示范学校等 30 个(其中省级 4 个、市级 9 个、县级 17 个),保护内容涵盖民间文学、民间音乐、民间舞蹈、民间美术、传统手工技艺等共 9 个类别 120 项。

Part 1民族文化

石林民族文化底蕴丰厚,以彝族撒尼文化为代表,自成体系的语言文字、美丽动人的诗文传说、绚丽斑斓的民族服饰、热情奔放的民族歌舞、古朴粗犷的摔跤竞技、激情澎湃的三弦舞蹈、万人狂欢的传统节日、神奇迷人的民俗风情……无不演绎出古老民族的文化韵味和地域特征,绽放出特色鲜明、独树一帜的文化异彩。

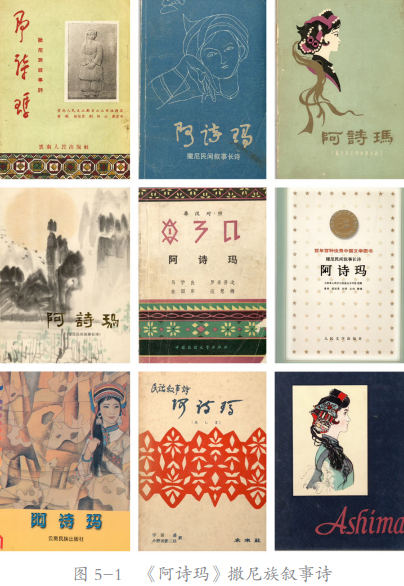

1 国家级非物质文化遗产——彝族撒尼语口传叙事长诗《阿诗玛》

彝族撒尼语口传叙事长诗《阿诗玛》是富有地方特色和民族特色的文学作品,对撒尼叙事诗的形成与发展有着深远的影响,于 2006 年 5 月,被列为第一批国家级非物质文化遗产保护名录。作为国家级非物质文化遗产,它展现了彝族撒尼人的智慧与创造力,同时也为中华民族的文化宝库增添了重要的一笔。

彝族撒尼语口传叙事长诗《阿诗玛》使用口传诗体语言,讲述了阿诗玛和阿黑不屈不挠同强权势力作斗争的故事,反映了彝族撒尼人“断得弯不得”的民族性格和民族精神。主要在节日、婚嫁、祭祀、葬礼、劳动、生活等不同场合进行传唱和讲述,其中,尤以婚礼时演唱最为盛行。作为古老文学作品的《阿诗玛》,在叙事方法上采用了顺叙、倒叙、插叙、叠叙。在描写技巧上使用了肖像描写、语言描写、行为描写、心理描写等。在构思技巧上使用了伏笔、夸张、讽刺等。在修辞艺术上使用了谐音、顶针、拈连、比喻等,其中的谐音修饰是撒尼人独有的,部分谐音修饰方法还是《阿诗玛》独有的。在遥远的年代,撒尼先民就能综合运用多种艺术手法打造古老的作品,这在世界上也是罕见的。《阿诗玛》还配以多种曲调,用多种乐器伴奏演唱,比一般的叙事诗赋予了更多的文化内涵。口传叙事长诗《阿诗玛》内容和艺术的完美统一,使其达到了较高的境界。

从叙事诗角度而言,堪称同类作品的典范和代表作。近年在评选我国百年百部经典作品时,《阿诗玛》毫无争议地被列为中国 20 世纪百年百种优秀文学图书之一。该长诗被译为英、法、德、西班牙、俄、日、韩等多国文字出版,在世界文化学界引起反响和关注。

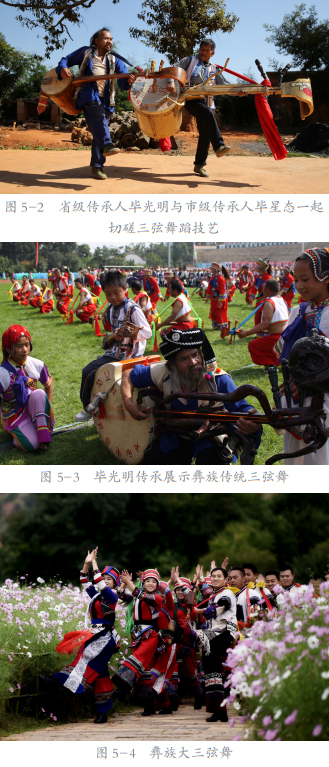

2国家级非物质文化遗产——彝族三弦舞.撒尼大三弦

彝族三弦舞是彝族人民世代相传的、最有代表性的一种传统民间舞蹈,被列入第二批国家级非物质文化遗产名录。不同的地区和不同的彝族支系对三弦舞有不同的称谓,流传于石林地区的三弦舞具有粗犷、豪放的特点,俗称“彝族大三弦舞”。

彝族撒尼大三弦又叫“快三步”,其舞步以三步一踢脚为基本步法,舞蹈是按次步法变换队形,是一种群体性舞蹈,节奏明快,粗犷豪放,铿锵有力。跳舞时男女面对面,可列成排,可围成圈,少则几人,多则成百上千人。男子身背大三弦跟随笛子的伴奏,自弹舞动,女子在大三弦的伴奏下徒手舞蹈或拍掌起舞。大三弦舞群众性和自发性强,具有鲜明的民族特色、地域特征和较高的艺术价值,是彝族群众性舞蹈的典型代表。每到夜晚,篝火燃起,哨声响起,金笛齐鸣,紧凑而急迫的弦声粗犷、整齐地响起,青年男女合着“哆咪嗦”的旋律面对面起舞,同时伴之以歌唱和呼声,与弦声、掌声一起汇成轻快、激昂的声浪。因其欢快热烈的气氛成为各种节庆场合的表演舞蹈,曾参加省内外各种大型文体表演活动,影响较大。有人说,大三弦是撒尼人的魂,只要大三弦激昂的旋律响起来,不论男女老幼,撒尼人都会跳起这种简单又热烈的舞蹈。

撒尼大三弦是彝族撒尼人娱乐、抒情的主要乐器。《保禄·维亚尔文集——百年前的云南彝族》描述大三弦:“大弦有四根弦,两根为一组,弦是用狗肠子或白铜丝做的,用牛角弹奏。有时在里面还放了第五根弦,作为和弦。”其制作十分简便。香椿树和“水冬瓜木”木料是制作大三弦的首选材料。在找不到这两种木料的情况下,才用杉木或云南松。

3 国家级非物质文化遗产——彝族(撒尼)刺绣

彝族(撒尼)刺绣流传于石林县彝族撒尼人主要聚居区,是一门具有极强装饰性的传统刺绣美术工艺,彝语叫“纳窝”,意为未绣完的挑花,相传起源于唐宋时期,明清两代趋于成熟。传统上的撒尼刺绣色彩基调为黑衣、黑底加白线素绣和黑底彩绣,色彩风格可分为鲜艳、素雅、灰淡三种风格。撒尼妇女从小就承传长辈种麻、织麻、纺线、织布、缝绣的技术,并把能否刺绣作为衡量妇女才能的一种标准。心灵手巧的撒尼人在妇女包头、围腰、挎包、鞋帮、前服花边上做刺绣,撒尼服饰上的刺绣图案更是精致,色块与配饰的搭配手艺精湛独特。撒尼刺绣针脚细密,工艺精湛,图案构思巧妙,组织匀称,色彩明丽,是撒尼人对大自然艺术化和审美价值的反映,具有较高的欣赏价值、实用价值和艺术价值,充分体现出彝族撒尼人的聪明才智和艺术创造力,带有鲜明的民族风格和浓郁的地方特色。主要产品有:服装、包头、围腰、领带、花鞋、童帽、伞套、桌布、窗帘、壁挂、信插、背包、挎包、钱包、腰包、小手袋等,撒尼刺绣品的图案细致、精巧、均衡,色彩绚丽,深受中外游客喜爱。撒尼刺绣作品先后被北京民族文化宫、云南省民族博物馆、云南省博物馆等单位收藏,作品“阿诗玛挑花包”曾荣获国家旅游产品奖。撒尼刺绣曾多次被中央、省、市电视台拍成专题片进行宣传。2005 年,中央电视台 4 频道《华夏文明》栏目将撒尼挑花作为专题片向全球播映,引起了广泛关注。2008 年 6 月,彝族(撒尼)刺绣经国务院批准,被列入第二批国家级非物质文化遗产保护名录。

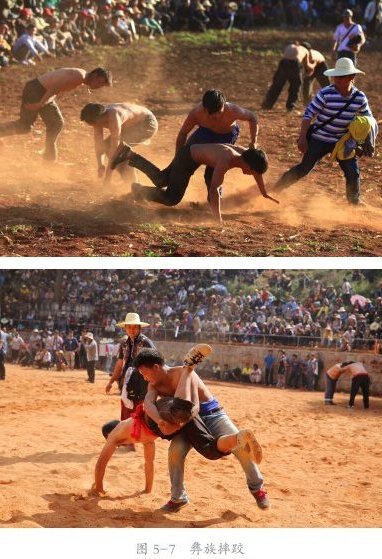

4国家级非物质文化遗产——彝族摔跤

彝族摔跤是彝族撒尼人祖先庆贺丰收、欢度佳节、祈求风调雨顺、五谷丰登、六畜兴旺的传统体育项目之一,具有数百年的历史。彝族摔跤包含了彝族撒尼人朴实的民族审美观和千百年来对力量的崇敬,技法、技巧灵活多样,与国际摔跤十分相近,差异主要在于国际摔跤不系腰带,而“彝族摔跤”要系腰带。石林县先后为国家、省、市输送了大批运动健将,多次在国内外重大比赛中取得了突出成绩,被誉为“摔跤之乡”,彝族摔跤已成为石林民族文化的重要组成部分。

石林民间故事《摔跤的来历》在民间广为流传,传统的文化习俗和文化认同,使彝族摔跤世代相传,沿袭至今。每个村寨都有比较固定的“跤场”,用于定期举办摔跤比赛。比赛时,参赛跤手一般以村寨之间组织参赛,从少年儿童到青壮年进行擂台式对抗。组织者根据跤手摔倒对手的人数发给数量不等的红、蓝、黑布作为奖励,最后夺冠的“大力气”由长者把当天最长的红布挂在其身,双手端着有祭品的筛子,在毕摩的带领下绕场一周。此时,土炮鞭炮齐鸣,锣鼓喧天,俗称“挂大红”。新中华人民共和国成立后,特别是 20 世纪80 年代以来,每逢火把节,除民间自发组织的摔跤比赛外,每年都要举行全县性、多民族的传统摔跤比赛活动。彝族摔跤具有突出的历史和文化价值,2009 年 8月,被列为云南省第二批非物质文化遗产保 护 名 录;2011 年6 月 11 日, 被 列 为第三批国家级非物质文化遗产扩展性项目名录。

5民间传说——阿诗玛

石林是彝族撒尼人的聚居地,这里流传着许多动人的民间传说,其中最著名的当属“阿诗玛”的传说。传说在彝族撒尼人居住的地方,美丽勤劳的彝族撒尼姑娘阿诗玛与阿黑哥相爱,有钱有势的热布巴拉家的儿子阿支看上了阿诗玛,被阿诗玛拒绝后,愤怒的热布巴拉家抢走了阿诗玛,阿黑哥赶来相救,阿诗玛却被洪水冲走,变成石峰,留在了石林。后来,这个动人的故事被拍成了经典电影《阿诗玛》。电影《阿诗玛》是中国第一部彩色宽银幕立体声音乐歌舞片,1982 年,电影《阿诗玛》获西班牙桑坦德第三届国际音乐舞蹈电影节最佳舞蹈片奖。“阿诗玛”以一个勤劳勇敢、不畏强权的形象,活在了每个人的心中。从此,“阿诗玛”景观备受游客青睐,成为无数人心中游石林的打卡圣地。

6民歌——《远方的客人请你留下来》

彝族山寨是民歌的海洋,民歌反映了生产劳动、风俗习惯以及历史上劳动人民的苦难等。儿歌和情歌有约定俗成的曲式和相对固定的韵律,对人们影响深远。《远方的客人请你留下来》是一首彝族民歌,创作于 1953 年,由范禹作词、金国富原曲,麦丁整理、改编。歌曲灵感来源于云南彝族人民的生活,以彝族撒尼风格的曲调定下主旋律,同时融合了民歌《放羊调》的音乐元素,具有浓郁的民族风格。歌曲的歌词朴实无华,旋律优美动听,节奏欢快活泼,具有很强的感染力。表达了彝族人民对远方客人的热情欢迎和挽留之情,也展现了彝族人民的淳朴和善良。该歌曲被定为云南旅游代表歌曲,曾获第 6 届世界青年联欢节歌曲创作比赛金奖,2008 年成为北京奥运会闭幕式主题歌,2019 年入选中宣部“庆祝中华人民共和国建国 70 周年优秀歌曲 100 首”。

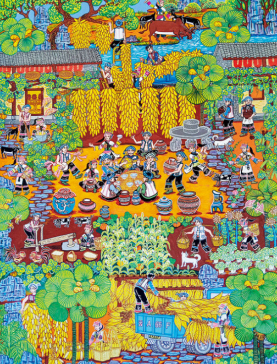

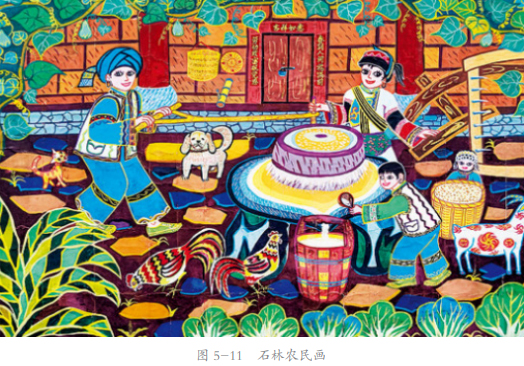

7现代民间绘画

石林现代民间绘画,又称石林农民画。其作者多为农民,题材取自劳作和撒尼民俗,以独特的创作灵感和写实的手法,随心造像、随美赋彩,积淀了多彩的民间艺术,具有鲜明的地域特色和浓厚的乡土气息,是传承和弘扬彝族文化的重要载体,对于展示当地民族风情、促进文化交流具有重要意义。从一幅幅作品中可以感受到万物的生命韵律,自然的灵性。1988 年,石林县被国家文化部命名为“现代民间绘画之乡”。

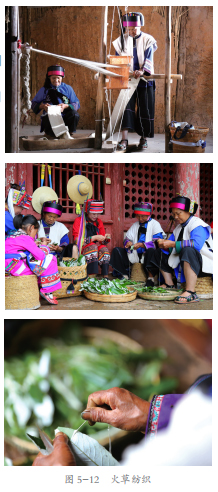

8火草纺织技艺

火草纺织技艺是盛行于石林县彝族撒尼妇女中的传统手工技艺。火草,学名:钩苞大丁草,是菊科大丁草属的植物,是主要分布在云南等地的特有物种,生长于海拔 1800~3200 米的荒坡、旷地和林间草丛中,目前尚未人工引种栽培。火草每株有 5~10 片叶子,为尖茅状,一般叶宽为 2 厘米左右,叶长为 6~15厘米,叶背为薄膜状的白色纤维,可撕下捻线。

彝族撒尼妇女善于制作火草布,每年夏季的 6 月、7 月份采集火草叶片。采回的火草叶片在 3 天内撕捻成线,绕成线团,冬季农闲时再纺织成布。火草布有不生虫、抗腐蚀的特性,制成的服装冬暖夏凉,防雨耐磨,是极好的生产生活服装,也是稀有名贵的民族民间纺织品。

火草布制作工序为“采、洗、撕、捻、纺、拧、圈、织、漂、缝”等多道工序。火草衣是彝族先民在迁徙过程中因地制宜、就地取材而作出一大发明,反映了彝族人的勤劳与智慧,对研究彝族历史、文明进程、生活环境、生活习惯等具有一定的价值。2005年 5月,“火草纺织技艺”经昆明市人民政府(昆政复〔2005〕57 号)批准,被列为昆明市第一批非物质文化遗产保护名录;2017年 6 月,经云南省人民政府(云政发〔2017〕33 号)批准,被列为云南省第四批非物质文化遗产保护名录。

9斗牛

斗牛习俗盛行于石林县各彝族撒尼村寨,是彝族撒尼人最为重视、规模最大、最隆重的民族体育传统习俗。千百年来,每逢彝族盛大节日,撒尼人都要举行斗牛比赛,久而久之,斗牛便成为撒尼人传统体育活动中的盛大赛事,沿袭至今。据碑文记载,石林彝族撒尼人有组织、大规模、定型化,以比赛为目的的斗牛活动迄今已有 160 多年历史。

石林彝族撒尼村寨共有 80 多个斗牛场地,其中最大的可容纳观众 10 多万人。一年有大、中、小型斗牛比赛百余场,参加比赛的斗牛有数千头,小型斗牛每场观众在数千人,大型斗牛有观众上万人,火把节斗牛比赛吸引国内外观众有 10 余万人之多。石林彝族撒尼人的斗牛习俗其规模之大、观众之多、场次之多、参赛的斗牛之多,在全国实属罕见,深受国内外观众喜爱。“斗牛习俗”于 2005 年 7 月 6 日被列入石林县第一批非物质文化遗产保护名录;2005 年 12 月,被列入昆明市第一批非物质文化遗产保护名录。

Part 2传统节日

石林的节庆活动有火把节、密枝节、祭龙节等,其中火把节是最盛大、最具影响力的传统节日。这些节庆活动不仅是彝族文化的重要组成部分,也是各民族共有共享的重要节日,包含了丰富多样的活动,如民族歌舞表演、斗牛、摔跤、篝火晚会等,成为民族文化交流和展示的平台。

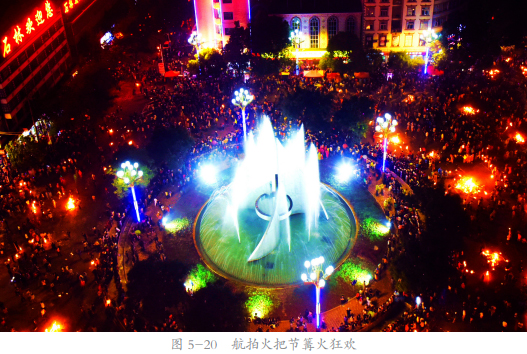

1火把节

传说古时人们把火把绑在羊的双角和后腿上,攻下魔王的堡垒,为纪念这次战斗,每年耍火相庆,遂成火把节。每年农历六月二十四日,德高望重的毕摩念起古老的经文,拉开火把节的序幕。祭火仪式后,人们手持火把,走向田间地头,高举火炬驱赶害虫,保护庄稼,祈求,来年风调雨顺。火把节的火焰熊熊燃烧,人们在篝火旁唱歌、跳舞、欢笑。

火把节不仅是石林彝族撒尼人古老的传统节日,也是集民间习俗活动、商贸活动、文化交流活动于一体的盛大民族节日,寄托了彝族人民祈祷来年五谷丰登、六畜兴旺、风调雨顺、家人健康的美好愿望。火把节以取火、祭火、民族歌舞、摔跤、斗牛、篝火晚会和火把狂欢等闻名国内外,成为石林一张响亮的文化名片。中国石林国际火把节被誉为“东方狂欢节”,是“中国彝族火把节”的重要传承地,曾荣获“IFEA 中国最具发展潜力节庆活动”“最佳狂欢气氛奖”“2008—2009 年度中国十大创新节庆活动金海豚大奖”和“2009 年中国节庆产业金手指奖”。2022 年 12 月,“火把节习俗”被列为云南省第五批非物质文化遗产保护名录。

2密枝节

石林的每个撒尼村寨背后都有一片密枝林,林中古木苍莽,枝繁叶茂,是寨子的“神林”。撒尼人自古以来就有保护生态、爱护森林的习惯和美德,世世代代地保护着密枝林,并在林中举行祭祀活动。

密枝节因其流传年代的久远、举办形式的庄严、参与者性别的唯一性而独具特色。因参与者均为男性,女性不参加,密枝节被称为世界上“唯一的男人节”。节日于每年农历十一月鼠日到马日结束,共计 7 天。鼠日祭祀时由专人主持,杀羊宰鸡,进行祭祀活动,其余日子或上山狩猎,或下河捕鱼。期间,人们会祭祀密枝神,祈求来年风调雨顺、五谷丰登。同时,人们还会进行歌舞表演、体育竞技等活动。

Part 3特色村寨

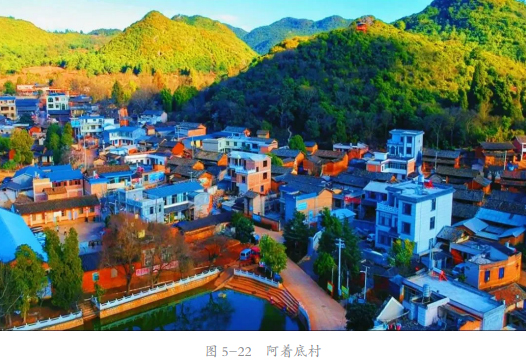

1阿着底村

阿着底村是纯彝族村落,彝族传统文化底蕴深厚、源远流长,是撒尼人心中的“世外桃源”。作为石林县最早成长起来的“彝家乐”旅游村,打造了属相庭院、蜂巢庭院、根雕庭院等一批有传统民族特色、有现代靓丽风景的农村庭院供游客入住,可体验“一家一风格、一点一景观”的乡村之美和“周周火把节”“阿着底苹果节”等特色节庆活动。阿着底村已成为了撒尼文化寻根之地、彝族美食首选之地、乡村旅游必经之地。先后被评为“全国文明村”“省级文化惠民示范村”“美丽乡村”“省级信用村”“市级乡村旅游示范带”“县级乡村旅游重点村”。

2五棵树村

五棵树村是一个依托石林景区发展旅游的典型彝族撒尼村寨,于 2010年从石林景区整村统规统建搬迁到石林中路现址。配套有占地 1000 余平方米的民族团结广场,可容纳 10000多人的福牛传统文化斗牛场,可入驻100 多家商户的福牛文化风情园,可接待 1000 余人的“水上石林”康体旅游度假区。2023 年,建成石林县铸牢中华民族共同体意识陈列馆和阿诗玛主题馆。教育卫生、文化文艺、吃住行游购娱等基础设施一应俱全,是一个集居住、旅游、彝族民俗体验、休闲娱乐、彝族民间手工艺展示于一体的生态旅游村寨景点。在这里,传统文化和民族风情会深刻地印记于游人的脑海中。这里保留了几千年的民风民俗,村内有斗牛城、水上石林等项目,还会定期举行大三弦体验活动等民俗活动。全村民俗客栈达 60 余家,餐馆 20 余家,本地特色旅游商品石林彩玉、民族刺绣品等特色旅游商品店 l0 余家。先后荣获“全国美丽宜居示范村”“云南省民族团结示范村”“省级美丽村庄”“云南省旅游名村”“云南省少数民族特色村寨”“云南省最美乡愁旅游地”等荣誉称号。五棵树村乡村旅游发展案例入选全省80 个农文旅融合发展参考案例。

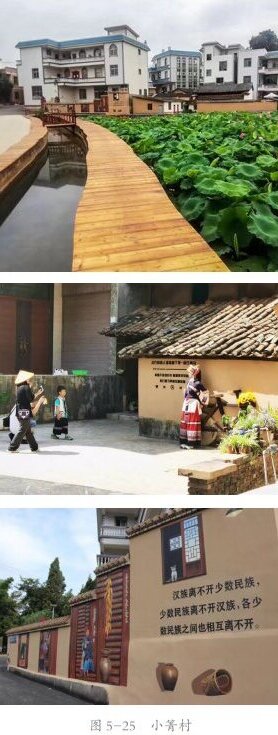

3小箐村

小箐村隶属于石林县石林街道小箐村委会,是一个彝族聚居的村落。距石林县城 9 千米,毗邻石林风景名胜区,交通便捷、区位优势明显。全村共有 158 户 566 人。走进小箐村,仿佛走在一幅幅明丽的画中,这里的房前屋后,墙壁上处处皆是精美的画作。来小菁村,在一片青色中呼吸,在壁画间游移追逐,还有那奔波往返于村头巷尾之后的美食,都让人倍感珍惜。

2008 年 11 月 19 日,时任中共中央政治局常委、国家副主席习近平来到小箐村时指出:“做好民族工作,关键是促进民族地区的发展,从根本上改变落后面貌。”近年来,小箐村牢记习近平总书记的嘱托,围绕“共同团结奋斗,共同繁荣发展”,将基层社会治理与民族团结进步示范创建相结合,创新“六治融合”发展模式。推动景城景区融合、文旅融合集中发力,打造“民族团结、锦绣小箐”民族特色文化旅游村。重点打造“一轴、三街、三馆”,腾退闲置空地进行村庄绿化美化,盘活村民闲置农房大力发展彝族刺绣、特色餐饮等乡村旅游产业,推动了村民就地就业和就地增收,答好习近平总书记在小箐提出的“关键是促进民族地区的发展,从根本上改变落后面貌”的时代问题。

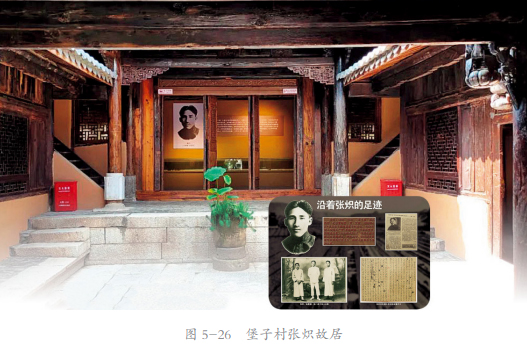

4堡子村

堡子村位于石林县城市与景区连线石林大道中轴,南接县城主城区,东接民族文化生态村清水塘,西接石林县生态工业集中区,北连世界自然遗产、国家 5A 级风景区——石林。村内有石林著名的白龙潭,是石林巴江河的水源地。这里有红色旅游资源张炽故居、有彝族民族服饰、密枝节、火把节民俗活动等非物质文化遗产。革命烈士纪念馆里展示了张炽烈士以及堡子村涌现出的潘世昌、张纯忠、曹炳金、董海牙共 5位烈士的革命事迹,还有路南县的革命史。走进革命烈士张炽的故居,触摸那段烽火连天的岁月,在红色文化的感受与传承中砥砺奋进。文化品牌“堡子山歌节”,已成为石林县群众文化的品牌。“堡子四宝”(马肉、草帽、卷粉、卤腐)等特色美食深受广大群众喜爱,其中堡子马肉远近闻名,吸引许多游客慕名而来,争相品尝。近年来,堡子村委会先后荣获“市级文明村”,大山沟、小山沟荣获“省级卫生村”,白龙潭小组荣获“市级卫生村”等荣誉称号。

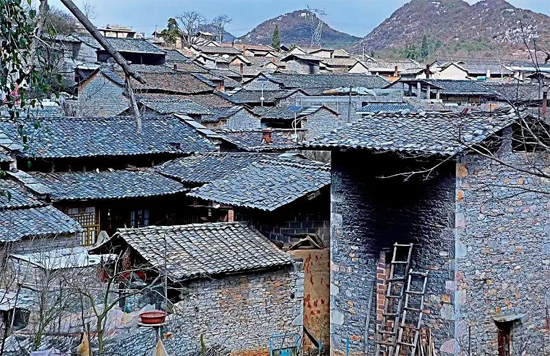

5糯黑村

糯黑村隶属于石林县圭山镇,距今已有 600 多年的历史,是彝族撒尼文化保存较完好的村落,全村共有 370户 1000余人,彝族人口比率达 99.8%,是一个彝族聚居的村寨。这里少数民族文化积淀深厚,文字、口述文学、民居建筑、刺绣工艺、少数民族习俗都各具特色。走进糯黑村,仿佛从此就进入到一个石头的世界,目之所及的房屋都是石头搭建而成,因此糯黑村又被称为“石头寨”。这些青石层层叠叠地垒在一起,颜色深深浅浅,或朴素或沧桑的石头记录着岁月的痕迹和撒尼人的生活变迁,也是村民们建筑智慧的象征。独特的石头景观为糯黑村赢得了“石头凝固成的村寨”“石中精灵”等美誉,深受画家、摄影家及众多旅游爱好者的青睐,一年四季到这里采风的文化人士络绎不绝。

村中设有村史馆,里面陈列着大量撒尼人家常用的物品,不管是蓑衣、斗笠,还是旱烟盒、火草,这些弥足珍贵的记忆定格在了馆内的每一个角落,一件件撒尼人家常用的、透露着浓厚生活气息的物件,完好地保存着一段地地道道的彝家历史。“一支人民的军队纪念馆”以室内展览的形式,全面展示了圭山各族人民在中国共产党的领导下,组建“一支人民的军队”,发展壮大成为中国人民解放军滇桂黔边纵队的发展历程。被列入昆明市红色旅游精品线路参观点和教学点。

近年来,糯黑村先后获得“全国乡村旅游重点村”“中国传统村落”“国家级生态村”“全国少数民族旅游村寨”“全国文明村”“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想省级示范区”“云南省最美乡愁地”等荣誉称号。

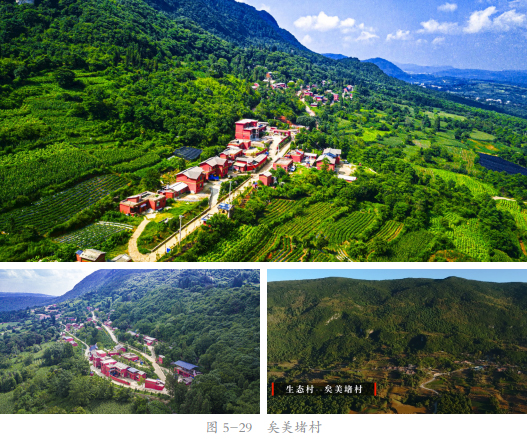

6矣美堵村

矣美堵村隶属于石林县圭山镇,位于“三州四县”交界处,全村土地面积 0.92 平方千米,平均海拔 2035 米,坐落于圭山国家森林公园半山腰,是全县唯一一个彝族彝青人聚居的村落。全村 53 户 146 人,全部为彝青人。村庄形似一条红色彩带挂在圭山半山腰,每逢雨天水汽常常爬到半山腰就凝结成云,所以矣美堵也被誉为“云上人家”。徜徉云海日出,醉心缭绕雾霭,远离人世喧嚣,忘却尘世繁华,置身传统民居,“人在屋中,屋在景中、景在画中”,实谓“诗意的栖居”。矣美堵村借助“生态资源、民族文化、红色资源”三大优势,成为体验生态康养的治愈之地,重温红色经典的信仰之地,探秘彝青文化的原始之地,真正成为人人向往的“云上人家·秘境彝青”。先后被列为“云南省第一批民族团结示范单位”“昆明市都市驱动型乡村振兴创新实验村”“云南省少数民族特色村寨”“云南省最美乡愁地”。矣美堵村乡村旅游发展案例被选为全省 20 个农文旅融合示范项目之一。